あなたは、物体が動き続ける理由を考えたことがありますか?慣性の法則は、私たちの日常生活に深く根ざしている重要な物理の原則です。この法則によれば、外部から力が加わらない限り、静止した物体はそのまま静止し続け、動いている物体は同じ速度で直線的に動き続けます。

慣性の法則とは

慣性の法則は、物体が動く理由を理解する上で欠かせない原則です。この法則によれば、外部から力が加わらない限り、静止した物体は静止し続け、動いている物体は同じ速度で直線的に動き続けます。

定義と基本概念

慣性の法則はニュートンの第一法則として知られています。この法則は、運動状態を維持する物体の特性を示しています。例えば、自転車に乗っている時、自転車がまっすぐ進むためには他の力(ブレーキや方向転換)が必要です。何もせずに自転車が進み続けることはありません。

慣性の法則の重要性

慣性の法則は物理学で基本的かつ重要な原則です。この法則を理解することで、物体の運動や力に対する反応を正確に把握できます。

科学における役割

慣性の法則はニュートンの運動法則体系内で中心的な地位を占めます。これにより、以下のことが明らかになります:

- 物体が外部から力を受けない限り、その運動状態は変わらない。

- 静止した物体はその場に留まり続ける。

- 動いている物体は同じ速度と方向で直線的に進む。

このような原則に基づいて、多くの科学実験や技術開発が行われています。

日常生活への影響

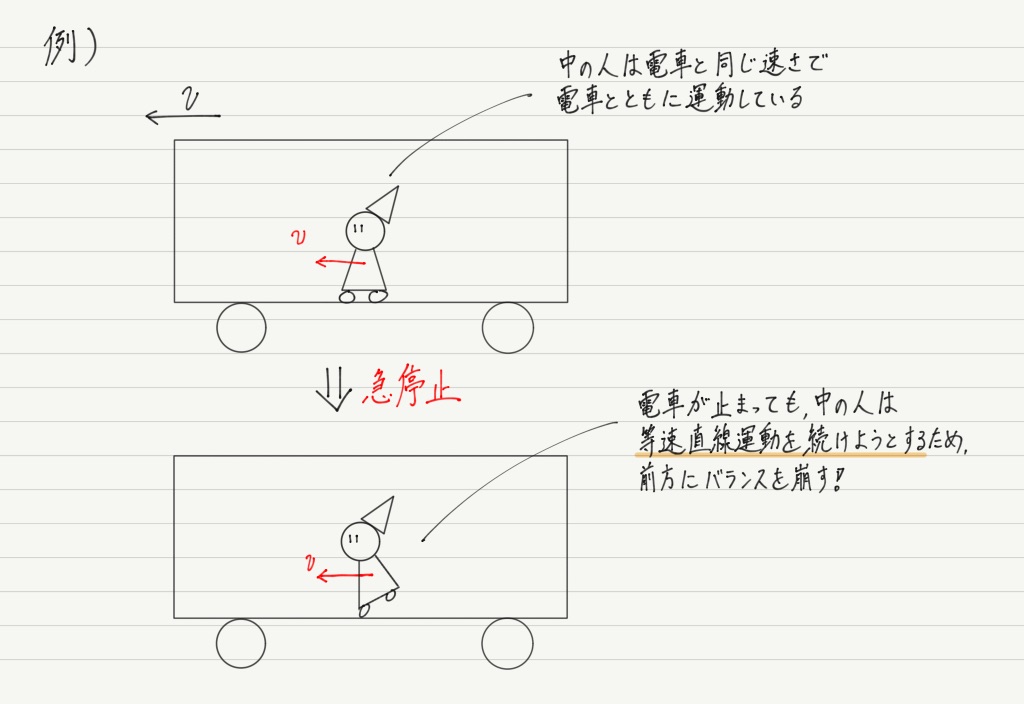

日常生活でも慣性の法則は多く見られます。例えば、自動車が急停止すると、乗客は前方へ押し出される感覚があります。この現象自体が慣性によって引き起こされています。また、以下の日常例も考えられます:

- バスが急発進する時、立っている人が後ろへ揺れる。

- ボールを投げた時、そのボールは手から離れても一直線に飛ぶ。

慣性の法則の例

慣性の法則は、日常生活において多くの場面で観察可能です。以下に具体的な例を挙げます。

物体の運動

ボールを投げた時、手から離れたボールが一直線に飛ぶ現象は慣性によるものです。何も力が加わらなければ、その運動状態を維持します。また、自転車や車が進む際にも、走行中はブレーキやハンドル操作などの外部からの力がない限り、同じ速度で直進し続けます。このように、静止した物体と動いている物体にはそれぞれ特有の運動パターンがあります。

慣性の法則に関する誤解

一般的な誤解

- 動いている物体は常に力が加わっていると思われる。実際には、外部から力が加わらない限り、物体はその運動状態を維持します。

- 静止している物体が必ず動き出すと考えられる。これは間違いで、外部から力が働かない限り、静止したままでいます。

- 重い物体は軽い物体よりも慣性が強いとされることがあります。実際には、慣性は質量に比例し、大きな質量を持つ物体ほど大きな慣性を持ちます。

- 教科書では、簡略化された例ばかり使用されていることがあります。このため、生徒は現実世界でどのように適用されるか理解しづらくなることがあります。

- 教師によって異なる説明や例が使われることもあるため、生徒によって混乱する場合があります。統一したアプローチが必要です。

- 日常生活との関連付けが不足している場合もあります。例えば、自転車や自動車の運転時に感じる力学的現象を通じて学ぶことで理解度向上につながります。