河内弁は日本の方言の中でも特にユニークで魅力的な存在です。大阪府を中心に広がるこの方言には、他の地域とは異なる独自の表現やイントネーションがあります。あなたは河内弁を聞いたことがありますか?その特徴や使われる場面について知れば、もっと深く理解できるでしょう。

河内弁の概要

河内弁は大阪府を中心に広がる独特な方言で、地域の文化や歴史を反映しています。特徴的な表現やイントネーションがあり、他の方言と明確に区別できます。

河内弁とは何か

河内弁は主に大阪府南部で話される方言です。特に、河内地方では日常会話の中で頻繁に使われます。この方言は、大阪市内の標準語とは異なる独自の語彙や文法を持っています。例えば、「おおきに」は「ありがとう」を意味します。

主な特徴

河内弁にはいくつかの顕著な特徴があります。

- 発音: 特有のイントネーションがあり、感情を強調することが多いです。

- 語彙: 地元固有の単語やフレーズが豊富です。「なんぼ」は「いくら」という意味になります。

- 文法: 文末表現が変わることもあります。「~てん」と言うことで過去形になる場合があります。

河内弁の歴史

河内弁は、大阪府を中心に発展した独特な方言で、地域の文化や歴史を色濃く反映しています。特に、江戸時代から明治時代にかけて商業が栄えたことが、河内弁の形成に大きな影響を与えました。

起源と発展

河内弁の起源は、古い日本語や周辺地域の方言と密接に関連しています。例えば、中世には多くの商人がこの地域で交流し、その結果として新しい語彙や表現が生まれました。また、近年ではメディアや音楽などを通じて、若い世代にも広まりつつあります。このような流れによって、河内弁は伝統的な要素と現代的な要素が融合した形になっています。

河内弁の文法

河内弁は独特な文法構造を持っており、標準語とは異なる特徴が見られます。以下にその詳細を紹介します。

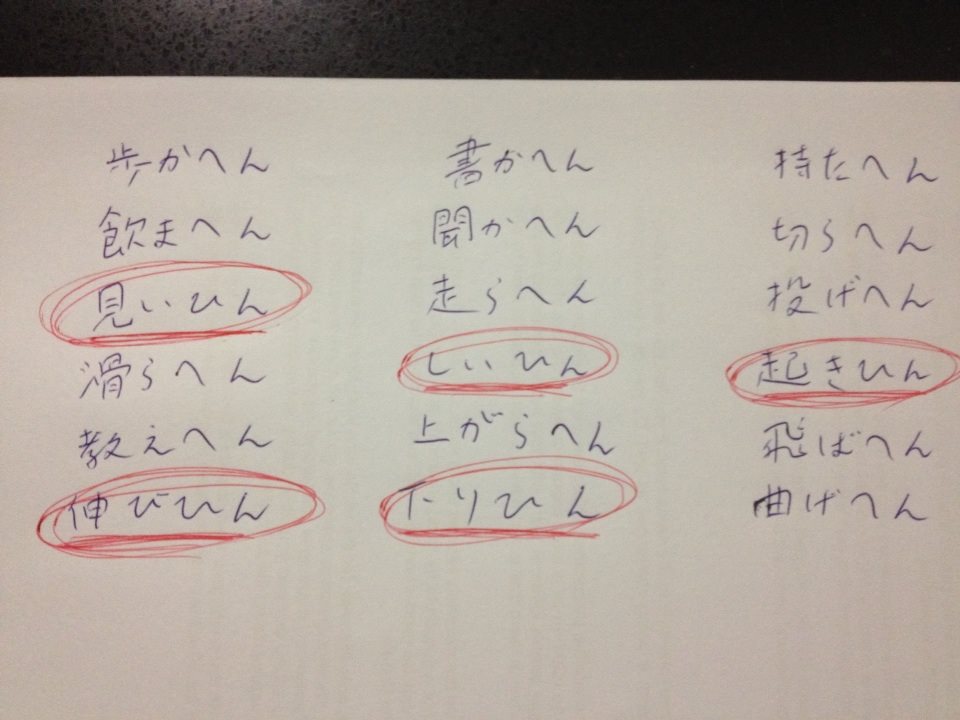

特異な文法構造

河内弁では、動詞の活用や助詞の使用に独自性があります。例えば、「する」を「しよる」と言うことで現在進行形を表現します。また、過去形の表現も変わり、「~た」ではなく「~てん」を使います。このように、日常会話で自然に使われるため、初めて聞くと戸惑うこともあります。

- 例1: 「見た」に対して「見てん」

- 例2: 「食べる」は「食べよる」

語彙の特徴

河内弁には、多くの独特な語彙が存在します。これらは地域文化を反映しており、他の方言とは明確に区別できます。「なんぼ」は「いくら」の意味であり、「おおきに」は感謝を示す際によく使われます。こうした言葉は地域住民同士の日常会話で頻繁に耳にすることができ、その背景には深い文化的意義があります。

- 例1: 「あかん」は「ダメ」

- 例2: 「ちゃう」は「違う」

河内弁の文化的影響

河内弁は地域の文化やアイデンティティを強く反映している。特に、日常生活やコミュニケーションにおいて重要な役割を果たしている。以下にその具体例を示す。

音楽と芸能

河内弁は音楽や芸能の中で広く使われている。例えば、演歌や民謡では河内弁が多用され、感情豊かな表現が特徴だ。また、大阪の漫才では独特のイントネーションや言い回しが観客との親近感を生む。関西地区の劇団でも、河内弁が重要な要素として取り入れられており、地域色豊かなパフォーマンスを提供している。

河内弁の現代における位置

河内弁は、現代社会での役割が重要です。地域文化やアイデンティティを強く反映し続けています。

若者の使用状況

若者は河内弁を日常的に使っています。例えば、友人との会話やSNSで見られます。特に次のような表現が一般的です:

- 「あかん」:ダメという意味

- 「なんぼ」:いくらという意味

- 「ちゃう」:違うという意味

また、音楽やテレビ番組でも頻繁に登場し、若者同士の親密感を高めています。

保持と変化の流れ

河内弁は保持されつつも変化しています。一部の伝統的な言葉が消え、新しいスラングが生まれることもあります。このような変化には以下の要因があります:

- メディア影響:テレビやYouTubeなどで新しい表現が広まる

- グローバル化:他地域から取り入れる新しい言葉

- 世代交代:若者による独自の解釈と使用法